Regarder des objets littéraires, comme ça. Et constater des choses. Des choses qu’on ne peut pas définir derrière deux points. Des choses qu’on peut à peine expliquer puisqu’on ne les comprend pas. Des choses inexplicables. La gradation entre un peu et pas du tout se met en marche. Il n’y a plus de jus. Ça se traîne lamentablement.

Un peu et pas du tout sont très proches et menaçants. Si un peu est vrai, pas du tout ne l’est pas. La paresse consisterait à dire : et inversement. La paresse est toujours ici ; elle en prend à son aise, la paresse. Et inversement est vrai.

Un peu explicables et pas du tout explicables revient à torturer la matière de la compréhension. Les choses qu’on ne comprend pas. On hésite encore. Les comprendre un peu ou les comprendre pas du tout. Il n’y a plus de jus, il n’y a plus de jeu. On ne veut pas former de jugement.

Regarder encore des objets littéraires. Ils n’en sont pas. Il ne sont pas des objets littéraires. Ils n’en sont pas. Ce ne sont rien. Il est possible qu’on regarde des objets littéraires qui n’en sont pas. Ils glissent, ils voguent, ils dérivent sur des métaphores usées lesquelles s’effilochent souvent durant plusieurs lignes inutilement.

Regarder encore des objets littéraires. Ils n’en sont pas. Il ne sont pas des objets littéraires. Ils n’en sont pas. Ce ne sont rien. Il est possible qu’on regarde des objets littéraires qui n’en sont pas. Ils glissent, ils voguent, ils dérivent sur des métaphores usées lesquelles s’effilochent souvent durant plusieurs lignes inutilement.

On ne comprend pas ou peu ces objets littéraires qui n’en sont pas. Ce ne sont ni des objets ni littéraires. Pourtant ce sont des objets littéraires puisque ils relèvent de. Lorsqu’on relève de, on gagne la considération de la nomination, on est rangé dans la boîte et on se tait, bien à plat.

L’objet littéraire multiplié par son nombre rangé bien à plat dans tous les livres et toutes les surfaces comportant des pages attend qu’on le regarde. Il se pavane et fait de l’œil jusqu’à tant qu’on le regarde. Il n’a rien d’autre à faire et il le fait bien. Le problème est que la plupart du temps il n’en est pas, il ne sait pas ce qu’il est. On ne sait pas de quoi on parle, ça commence souvent comme ça.

Il était une fois l’objet littéraire, nombreux, regardé. Il n’avait rien d’autre à faire que de se pavaner dans la page et autres surfaces-supports. Et puis un jour, sa princesse arriva et le transforma en glacier fondu. Alors il mourut, entraînant avec lui tout le royaume. Le désastre financier s’abattit sur le monde des objets littéraires qui disparurent.

Et comme on sait, ils avaient disparu bien avant de disparaître.

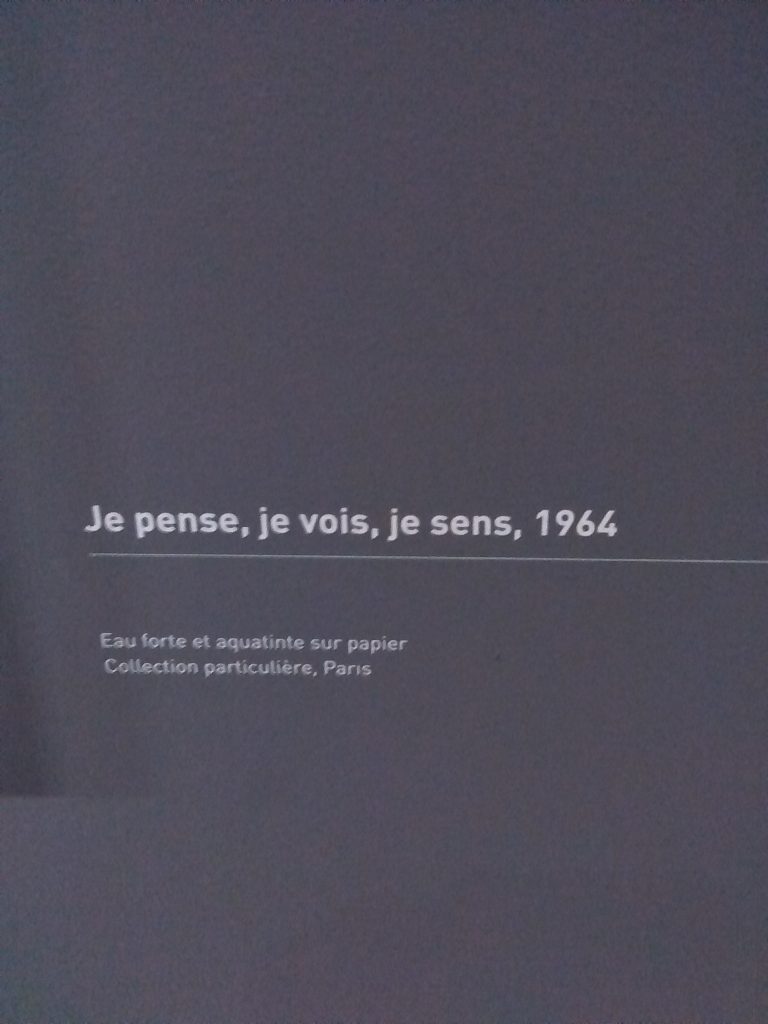

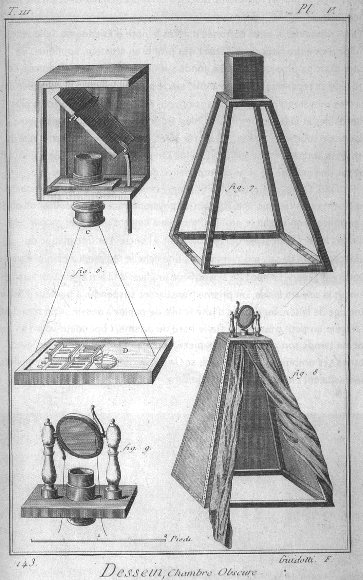

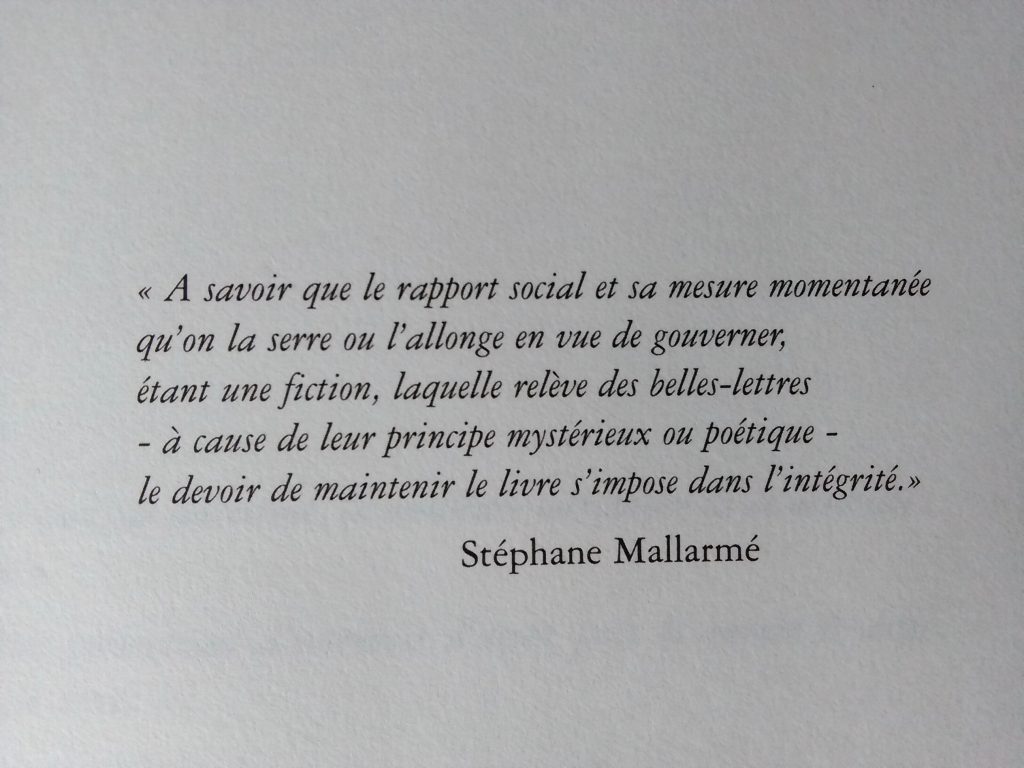

il y a des références, des sentences,

il y a des références, des sentences,

Regarder encore des objets littéraires. Ils n’en sont pas. Il ne sont pas des objets littéraires. Ils n’en sont pas. Ce ne sont rien. Il est possible qu’on regarde des objets littéraires qui n’en sont pas. Ils glissent, ils voguent, ils dérivent sur des métaphores usées lesquelles s’effilochent souvent durant plusieurs lignes inutilement.

Regarder encore des objets littéraires. Ils n’en sont pas. Il ne sont pas des objets littéraires. Ils n’en sont pas. Ce ne sont rien. Il est possible qu’on regarde des objets littéraires qui n’en sont pas. Ils glissent, ils voguent, ils dérivent sur des métaphores usées lesquelles s’effilochent souvent durant plusieurs lignes inutilement.