L’homme dort avec le chien.

La jeune fille photographie le chien venu mettre sa tête contre celle de l’homme.

Le chien est noir et blanc, de la race de Clément Houellebecq.

Un peu du bruit de la circulation routière se fait entendre.

Des enfants parlent néerlandais dans l’eau du lac.

Une grosse dame coiffée d’une casquette verte vient considérer l’homme allongé dans l’herbe.

Le chien noir et blanc a rejoint ses propriétaires flamands.

La jeune fille a rejoint la tablée voisine de celle du chien.

L’eau du lac est opalescente.

Le chien vaque d’une table à l’autre.

Il lappe volontiers l’eau du lac.

la couleur réglisse des mots

[19 juillet 2014]

j’ai les trois premiers mots, ils sont venus ce matin suite à un rêve compliqué, je les mâchonne déjà un certain temps pour être sûre qu’ils ne se font pas la malle, puis je sombre dans une tristesse sans fond dont par définition j’ignore l’origine et d’ailleurs si j’en connaissais l’origine qu’est-ce que ça changerait, ensuite je les promène, eux et la tristesse, plus l’extrême chaleur, pour tenter de diluer le tout, ça se transforme en mayonnaise informe dans une grande librairie dont je tais le nom puisque de librairie elle n’a plus que l’intitulé, lequel n’est pas identique au nom, je suis dans un cauchemar, tout a disparu, je veux dire, tous les livres, autant dire tout, ne reste que des images très colorées, stupides, des touristes trop grands, des effigies, des gilets pare-balles, du bleu-blanc-rouge,

et alors je veux disparaître dans une tente mais je suis retenue au bord de la disparition par l’idée, toute con, de la popote ; la popote, cet objet qui flirte avec la tente ; par l’idée, toute con, de l’oreiller gonflable ; l’oreiller gonflable, cet objet mou qui flirterait avec mon cou, mais comment ; le mobilier de camping ; ces objets tout cons qui flirtent avec le néant de l’horaire ; et, alors qu’une G réparatrice, entendre ici bière irlandaise très brune, me répare, les trois premiers mots sont toujours là, maintenant très éloignés comme un train très en retard, je les maintiens, les saucissonne, les arraisonne, sans aucune certitude sur leur ordination, et leur demande des comptes : vous, là, les trois premiers mots, oui, vous /

quelque chose est signé à la place

elle lit les mots n’y sont pas

quelque chose est signé à la place

un pré avec deux ânes dedans

à sa frontière se courbe la route

les ânes viennent sous les mots

une femme longe des céramiques

collées sur une façade grise

que des rails prolongent de leurs mots

le rapprochement de la femme et des ânes

imminent teinte l’espace de mots

un marbrier contigu expose

des plaques gravées de lettres

elle lit les mots n’y sont pas

un flottement de noir&blanc

ce flottement, d’abord apparu sur un banc, n’était pas encore noir&blanc

portant des bretelles violettes, un homme lent au journal caché paraissait hésiter

une femme réfléchissait assise devant un mur troué d’une porte verte écaillée

plus tard, B. lui dit d’écrire, dans un léger rire que des bruits de sirènes ponctuaient

un homme rangeait ses journaux plus tôt que d’habitude, il souffrait des dents

le flottement, identique à celui des ans, nimbait de vieilles vitrines inchangées

quand le temps indolent s’étalait, la femme achetait le journal, celui-ci, le même

de noir&blanc le flottement consistait à l’endroit précis où se tenaient les assis

assises sans objet

je vais me lever

je vais me laver

c’est tralala :: c’est peu

c’est peu mais c’est beaucoup

c’est déjà demain pourtant

c’est la guerre on combat jusqu’à la mort

les hommes aiment la mort aiment la mer

ils aiment tant et tant regarder la mer et mourir

tant et tant les mots, tant et tant Momò

je me lève et me lave

tant de fanfares, tant de phares et de gares

il n’y a plus de port usb

les sièges sont douillets

plein d’horizons nouveaux

la stratégie est très claire : je me lave après

je me lève d’abord

puis je prends les destinations

l’adresse mythique plaît à Momò, il la loue

il sera heureux dedans l’adresse

il créera des petits boutons et se lavera

il est trop tard, il y a trop d’écho

il faut penser au long-terme

aux petits oiseaux

aux reines-claudes

à l’aller simple pour la mort

les grandes prairies

les grandes prairies

—————————

doivent être écrites

les grandes prairies

seraient une dame

mince et fragile

déjà âgée et un sourire

ils ont tenu un tabac-presse

puis un bar-brasserie

la dame aime peindre

mais ne peint plus

sa mère est morte

les grandes prairies

s’étagent sous le regard

son mari lui dit

encore une lubie

elle prendra trois couleurs

peindra les grandes prairies

écrira dans son cahier

ça y va quand elle s’y met

ne met pas la tête sous l’eau

quand elle nage

—————————

les grandes prairies

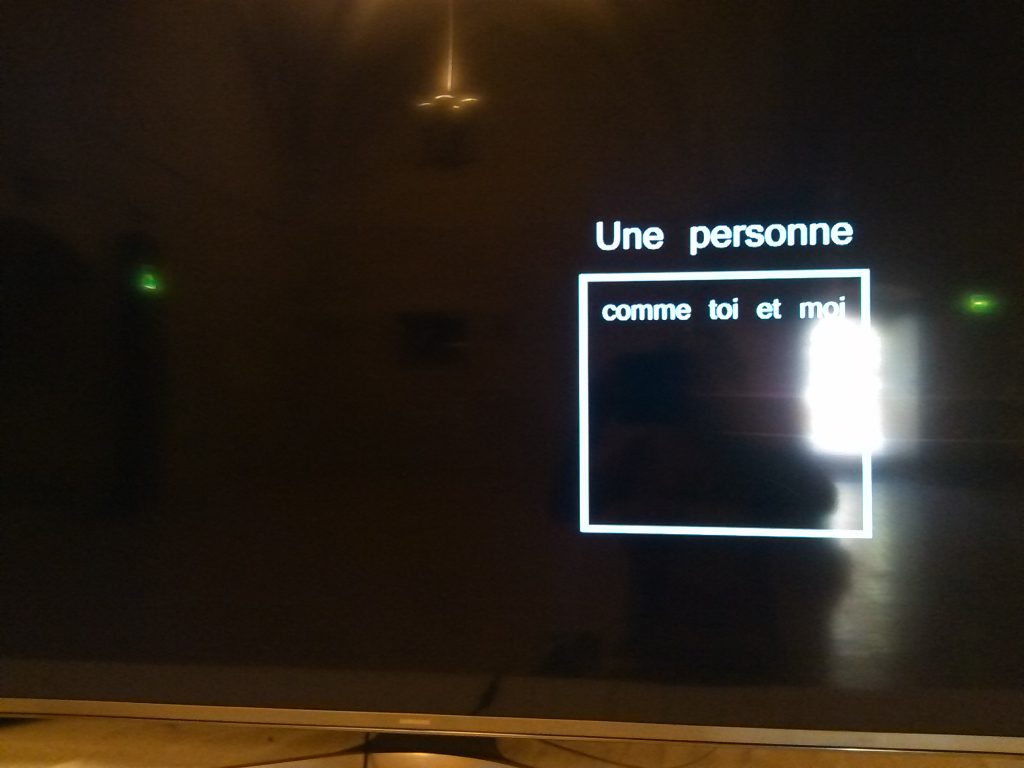

[titre de la video de Maryam Dehghanpour, abbaye de Noirlac jusqu’au 16 juillet 2017]