Elles s’appuient à la rambarde, la petite, la grande, au bord de l’eau. La petite a écarté ses bras pour s’accrocher à la barre la plus haute, se hissant légèrement sur ses pieds chaussés de souliers et socquettes blanches.

La grande tient un sac à main à peu près au même niveau que la barre. Elle est légèrement de biais, non pas penchée sur la petite, mais un peu de biais. On voit ses pieds dans des socques plates à la semelle préformée, en bois, comme les Allemandes en portaient dans ces années 60 l’été. Elle aime les Allemands et l’Allemagne.

Elle est vêtue d’une jupe en pied-de-poule et d’un pull ras-du-cou à manches courtes possiblement beige. On ne peut pas savoir, la photographie est en noir et blanc. Elles sont séparées par un espace. La petite porte un petit gilet gris clair tricoté par sa mère. La grande, c’est sa mère. La petite a huit ans, la grande vingt-huit. Elles sont à Bâle. Le père aurait pris la photo.

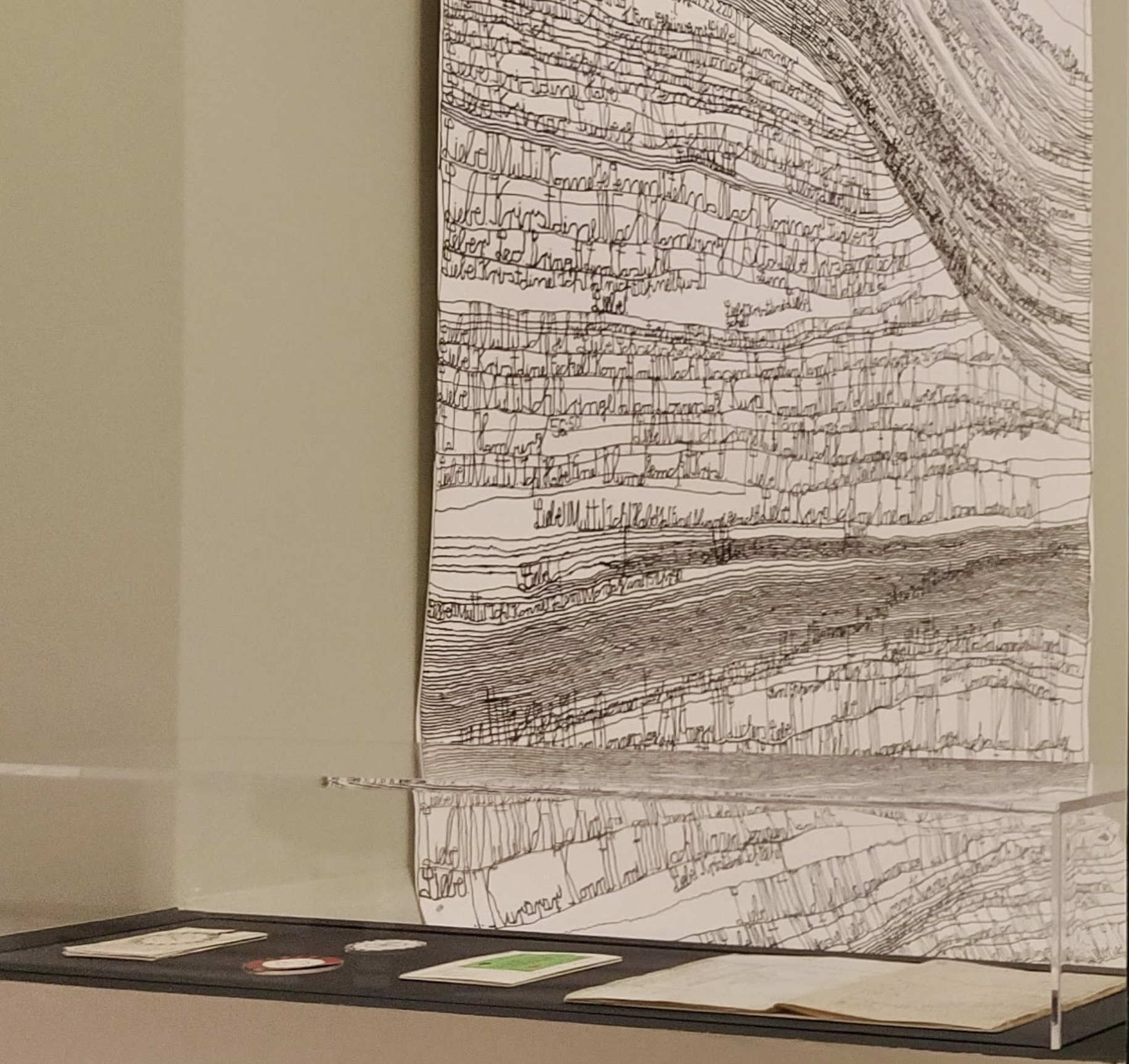

Ils sont allés voir Tinguely, ses machines inutiles. La mère dit Tin’-gue-ly comme si elle le connaissait bien. La petite entend le bruit des machines qui répètent le bruit sans rien fabriquer. L’entend comme l’exacte métaphore du monde : beaucoup de bruit pour rien.