[en adresse à Philippe Rahmy, mort ce 1er octobre 2017]

de Dresde la bombardée à Prague la baroque, la vallée de l’Elbe

de l’une à l’autre, le château de Duchcov,

où Giacomo Casanova arriva en 1785

Mes souvenirs sont plus excitants que ma vie actuelle

aller de Prague à Dresde via la vallée de l’Elbe

saluer le château dans lequel Casanova s’enferma pour écrire,

le vieux mythe fini, terminé, la terminaison des rêves de jeunesse,

mort à Dux en 1798

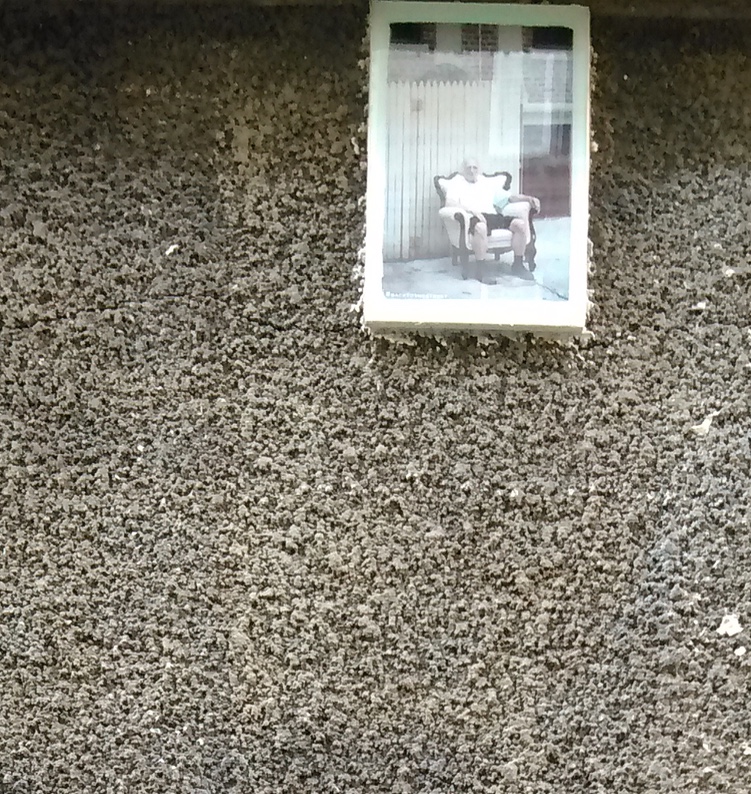

Où êtes-vous, en ce moment ? À Dux, dans un château, en Bohême. Quelle adresse, pour écrire et finir ses jours. (…) C’est ici que monsieur le bibliothécaire, mal payé, mais la question n’est plus là, a écrit Histoire de ma vie, à raison de douze ou treize heures par jour (et par nuit). Du mobilier, il ne faut retenir, près d’une fenêtre, que ce fauteuil Louis XV, rose, dans lequel il est mort.

Philippe Sollers, Casanova l’admirable, 1998, Folio n°3318

la tâche de cette écriture est infinie,

écrire la vie passée est infiniment compliqué, tout mettre avait-il dit,

tout mettre veut dire tout mettre et rien d’autre

il revient dans un rêve, bonjour comment allez-vous ? atout maître !

rien n’est jamais fini, ni le rêve, ni les formes, ni les morts

les mains serrées, debout, puis couchés, les mains tenues

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

notes : voir l’Elbe, aller à Dresde, aller au Stalag IV B à Mühlberg-sur-Elbe

juillet 1940 : Jean Arnould, mon grand-père maternel, 52253

Claude Simon 28982

(…) Stammlager IV B, Mühlberg-an-der-Elbe du 13 juillet au 22 août 1940

Le 12 juillet au matin, munie de casse-croûte standard, la population intellectuelle de Hemer est transvasée de nouveau dans un train et cadenassée. Renard et Roger Gérard, catalogués cultivateurs, ne sont pas du voyage. Menden…Fröndenberg, où nous croisons l’express Düsseldorf-Berlin, … Schwerte… Unna… Soest… Paderborn… Altenbecken… Bodenfeld… Uslar… Northeim. Où sommes-nous exactement ? Nul ne le sait dans les wagons, pas même notre compagne, la Faim.

La nuit qui descend sur notre misère m’empêche de continuer à chercher la solution. L’obscurité est la bienvenue puisqu’elle nous apporte l’oubli avec le sommeil.Le 13 au matin nous nous éveillons avec l’arrêt du train en gare de Würzen. Pendus aux lucarnes des wagons, nous attendons nous ne savons quel secours. La Croix-Rouge allemande nous distribue de minuscules tartines qui ravivent notre fringale. Un cheminot interpellé nous indique que nous sommes en Saxe. Le train repart… Oschatz… Riesa… Nous franchissons l’Elbe sur un pont monumental… Röderau… Neuburxdorf. Au loin, un vaste camp. Est-ce le havre ? Oui, car le train stoppe et une heure après les barbelés du Stalag IV B de Mühlberg sur l’Elbe nous enserrent. (…)

Jean Arnould, Le Narrateur de l’inutile, Journal de guerre et de captivité 1939-1945 (inédit)

Je suis maintenant un vieil homme, et, comme beaucoup d’habitants de notre vieille Europe, la première partie de ma vie a été assez mouvementée : j’ai été témoin d’une révolution, j’ai fait la guerre dans des conditions particulièrement meurtrières (j’appartenais à l’un de ces régiments que les états-majors sacrifient froidement à l’avance et dont, en huit jours, il n’est pratiquement rien resté), j’ai été fait prisonnier, j’ai connu la faim, le travail physique jusqu’à l’épuisement, je me suis évadé, j’ai été gravement malade, plusieurs fois au bord de la mort, violente ou naturelle, j’ai côtoyé les gens les plus divers, aussi bien des prêtres que des incendiaires d’églises, de paisibles bourgeois que des anarchistes, des philosophes que des illettrés, j’ai partagé mon pain avec des truands, enfin j’ai voyagé un peu partout dans le monde… et cependant, je n’ai jamais encore, à soixante-douze ans, découvert aucun sens à tout cela, si ce n’est comme l’a dit, je crois, Barthes après Shakespeare, que « si le monde signifie quelque chose, c’est qu’il ne signifie rien » — sauf qu’il est.

Claude Simon lors de la cérémonie de remise des prix Nobel à Stockholm, le 9 décembre 1985

Rita avait parfois l’étrange impression que sa vie allait s’arrêter, de manière imminente. La somme des activités et des non-activités qu’elle entreprenait s’enchaînaient de telle sorte qu’à un moment, elle était à un bout de son existence. Qu’allait-il se passer ensuite ? Et s’il ne se passait rien ? Était-il possible qu’au milieu d’une journée, subito : rien ?

Rita avait parfois l’étrange impression que sa vie allait s’arrêter, de manière imminente. La somme des activités et des non-activités qu’elle entreprenait s’enchaînaient de telle sorte qu’à un moment, elle était à un bout de son existence. Qu’allait-il se passer ensuite ? Et s’il ne se passait rien ? Était-il possible qu’au milieu d’une journée, subito : rien ?