« Verkitschen »…qui signifie, dans l’usage dialectal, céder au-dessous du prix ou brader.

Robert Musil, De la bêtise, Editions Allia, 2000.

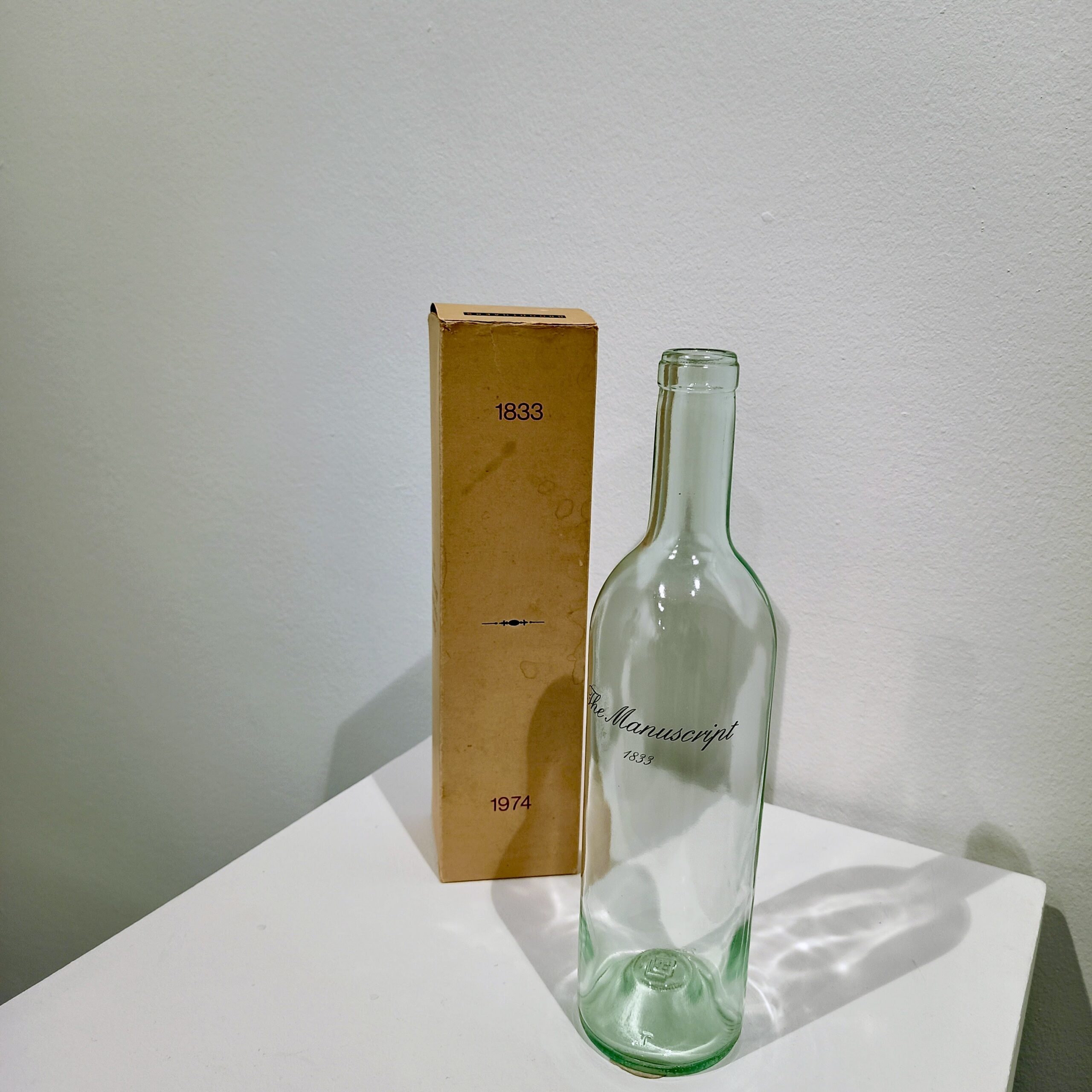

La période des soldes vient de se terminer. Les marchandises ont été bradées, vendues en deuxième puis troisième démarque, à grands renforts de calicots aux couleurs triomphantes, aux chiffres phénoménaux, aux points d’exclamation latents de vanité pré-consumée.

Pourtant, la distribution n’est pas contente : pas encore assez d’écoulement de la marchandise, flux encore morose, acheteurs timorés.

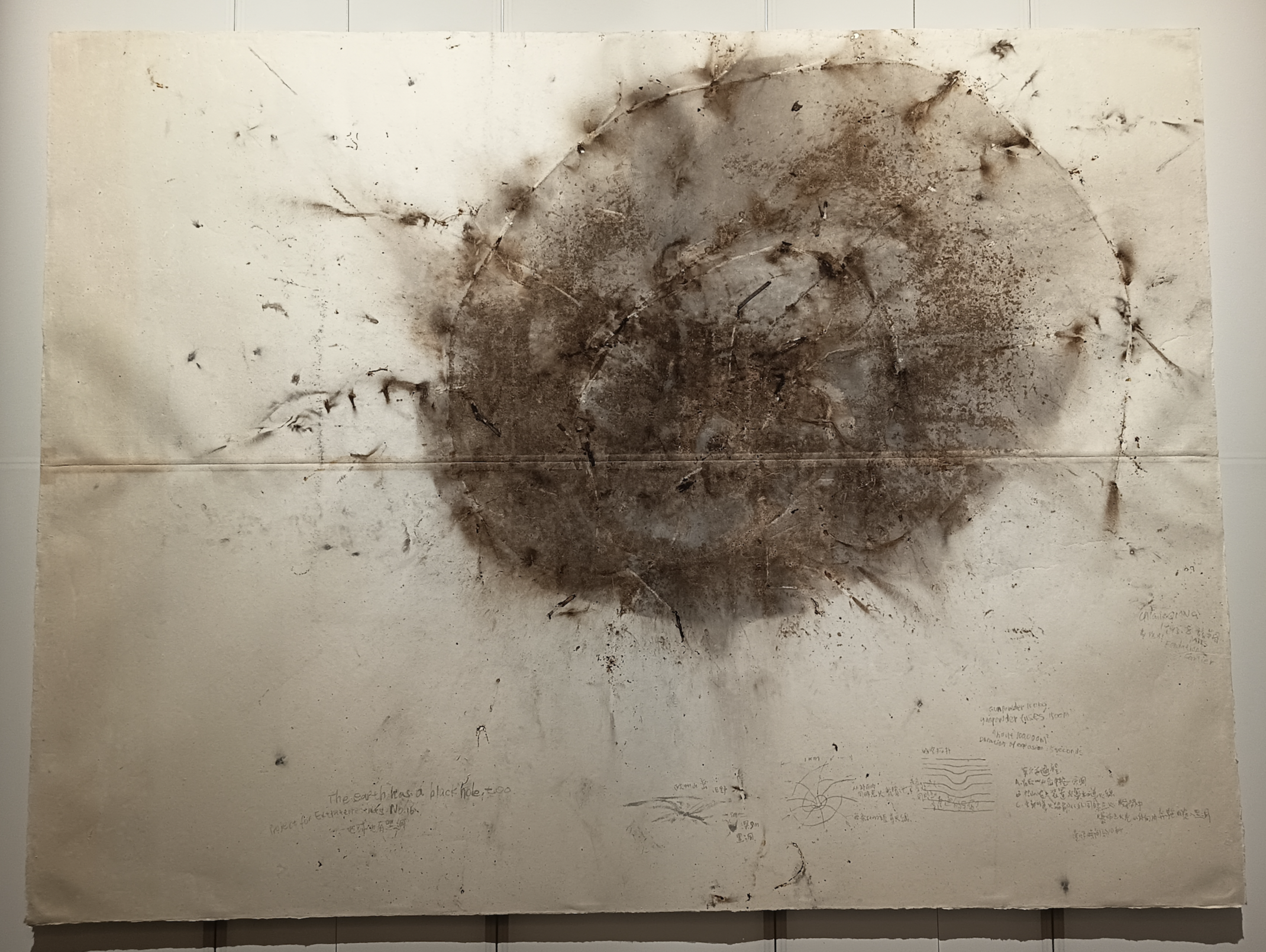

Pourtant, l’ogre du marché réclame plus et encore, de chair et d’esprit, d’entrailles de la pensée, d’acheteurs enthousiastes, la main invisible doit pouvoir s’abattre sur chacun et en exploiter la plus petite parcelle d’autonomie encore restante, de subjectivité encore agissante, d’être encore non extorqué de sa capacité acheteuse, revolvé de crédits, overdosé de taux bas, profilé sous segment et sous-segment.

Le seul et unique destin du collectif tel qu’il est complaisament dessiné par l’ogre ressemble à cette vieille purée des amoureux sommés de regarder dans le même sens : faire la preuve de la somme unifiée, agglomérée, de la coulure dans le même moule, de l’advenue du même désir au même moment, d’un imaginaire qualifié par d’identiques adjectifs dans d’identiques « supports » media, quand l’imaginaire d’un seul individu excède à lui seul l’intégralité de ce qu’il lui faut supporter dans tous ces supports, pour vivre.

21 mai 2007